会の活動

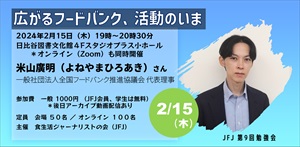

会の活動 広がるフードバンク、活動のいま

【2023年度第9回勉強会】

・演 題:広がるフードバンク、活動のいま・日 時:2024年2月15日(木)19時~20時30分・講 師:米山廣明・一般社団法人全国フードバンク推進協議会代表理事 ・進 行:大村美香・参加者:会場参加10名、オンライン参加25名・文 責:大...

会の活動

会の活動  公開シンポジウム

公開シンポジウム  会の活動

会の活動  会の活動

会の活動  食生活ジャーナリスト大賞

食生活ジャーナリスト大賞  会の活動

会の活動  会の活動

会の活動  会の活動

会の活動  会の活動

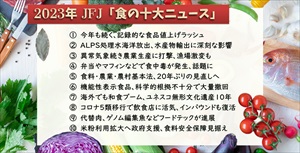

会の活動  食の十大ニュース

食の十大ニュース