・演 題:2025年の和歌山県の梅のひょう被害と、そして梅ボーイズの活動について

・日 時:2025年8月29日(金)19時~20時30分

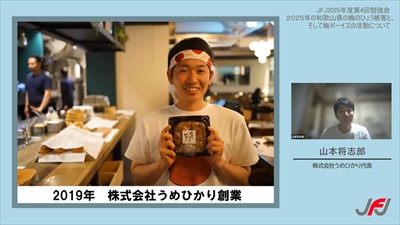

・講 師:山本将志郎(やまもと・しょうしろう)/株式会社うめひかり代表

・進 行:矢内真由美

・参加者:オンライン参加37名

・文 責:矢内真由美

**************

第4回の勉強会は、和歌山県みなべ町で梅農家を営み、梅の魅力を伝える活動をしている「梅ボーイズ」の山本将志郎さんをお迎えしました。今回は参加者全員オンライン開催でした。

1993年生まれの山本さんは、明治37年から続く梅農家の5代目。北海道大学の薬学部大学院で、ガンの新薬の研究をしてきたが、梅産地の高齢化を知り、また家業を継ぐ兄の「やりがいを感じられない。」という言葉が引き金となり、ふるさとに戻ることを決意。令和元年に梅干し屋を開業。お客さんの顔が見える体制にし、「おもしろい、やりがいがある。」と思える農業を創り、梅と塩だけでつくる昔ながらの梅干しを次世代につなぐことをめざした。まず、10名の梅農家を誕生させ、「梅ボーイズ」と名付け、梅農家と梅干し屋が一つになったブランドを立ち上げた。

しかし、開業後は失敗の連続だったという。自分たちで漬けた昔ながらのしょっぱい梅干しを売るために、6カ月かけて日本一周を試みた。道の駅や温泉のお土産売り場などに飛び込み営業をし、自ら売り場に立った。そこで、しょっぱい梅干しがいかにマイナーかと言うことを思い知ったという。それは、なんらかの調味液で漬けられた梅干しが市場の90%だという衝撃の事実がわかったからだ。しかし、中には昔ながらの梅干しが大好きだという方に出会い、励まされて、梅干しづくりと営業に邁進。しかし、このキャラバンは赤字だったそう。

その経験で学んだことは、食材にこだわりのある人が通うお店(酒屋さん、八百屋さん、米屋さん等)では、取り扱ってくれるということだった。現在では、阪急やWAKO,MUJIやDEAN&DELUCAなど300店舗で取り扱いがあるという。

次に山本さんが取り組んだのはSNSでの発信。妹さんと始めたYouTubeでは「美味しい梅干しの漬け方」などを配信したところ、反響が大きく、現在登録者数11万人突破。昔ながらの梅干しが和歌山県からも表彰をされ、認知度と信頼がアップ。

しかし、梅業界の課題は山積しているという。梅酢の廃棄が1.7万トン。これを解決するための商品は開発途上。また2024年の食品衛生法改定により、産地で手作りする梅干しの販売規制がかかった。それを解決しようとクラウドファンディングで資金を集め、梅干し製造所をつくる手伝いをすることに乗り出した。しかし、これも赤字。

そして、さらに追い打ちをかけたのが、去年は温暖化による不作、今年はひょう被害による梅の不作だ。今年の被害総額は47億1200万円あまりで過去最悪だそう。

そこで、山本さんが取り組んだのは、傷ついている梅でも美味しい商品をつくり、それを人気商品にしていく取り組みだ。人気料理研究家とコラボしたり、スポーツや登山道具を扱うメーカーに新規販路を求めたりと。それは、気候変動にもビクともしない商品開発と、販路開拓が必須だからだと感じたからだ。

産地の将来を見据えた挑戦は始まったばかり。例えば、①農地の集約と機械化。②やる気のある若者の雇用。作業記録や個人評価制度を入れる。③AI選別機の開発を進め、梅の選別の効率化を進める。こうすることで所得の底上げを目指しているという。

さて最後に、産地には最大の不安が広がっているという。それは、梅の耕作放棄地に外来病害虫の“クビアカツヤカミキリ”の繁殖が増加、その温床になっているというのだ。

この耕作放棄地に“ウバメガシ”と言う紀州備長炭をつくる木を植林し、山を再生させる林業を山本さんは始めた。そして、備長炭の会社を設立したという。炭焼き職人の若者2名を雇用し、希少価値の高い紀州備長炭を作り始めた。今年は、ウバメガシのドングリを拾って発芽させ、2万㎡植えたそうだ。

「地域の希望を食の会社で作りたい。」という山本さんの願いは、起業して6年、着実な歩みを進めている。

また、山本さんは自身の経験を糧に、地域に根差して地道に改革していく同世代の味方になろうとしている。今は福島県でキウイ会社を設立したいという25歳の若者を応援しているそう。

最後に山本さんは、「若者に情報を届けたいので、みなさんの力を貸してください。」と、食生活ジャーナリストの会員向けにメッセージもくれました。

質疑応答では、「大学時代のガンの研究は、今の仕事につながることはありますか?」と問われ、山本さんは「仮説を立てて、様々なアプローチをすることは似ているかもしれません。」と冷静に回答。また大量の梅酢の商品化については、食品加工のプロからもアドバイスもありました。 これからの山本さんの活躍に注目していきたい。

追記:今年5月末、なじみの梅農家さん(田辺市)のところにひょう被害の取材に行った時に、その方から「すごく頑張っている若い人がいるから、行ってみて!」と紹介されたことがきっかけで、山本さんを知り、伺ったことがこの勉強会に繋がりました。